随着互联网时代的高速发展,在虚拟世界中存在、拥有一定价值并可转让、交易的,包括虚拟货币、游戏金币、游戏装备、游戏道具等各种数字资产,即虚拟财产应运而生,例如比特币、以太币、LOL的永久英雄、FIFA游戏内的球员卡片等都属于虚拟财产,与之相伴而生的是由此引发的纠纷也日益增加。

从2003年全国首例“网上虚拟财产”案,2019年全国首例因合伙纠纷引发的微信公众号分割案件,再到2019年杭州互联网法院宣判该院首例比特币案,虚拟财产的法律保护议题进入大众视野中,如何定义它的法律属性,如何将其纳入法律保护的范畴中,亟待一把秘钥开启。

2020年颁布的《中华人民共和国民法典》第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”,虽然没有就虚拟财产的保护提供完全性的规范,但明确了虚拟财产的法律地位,进一步加强了虚拟财产的合法权益保护,并为未来虚拟财产相关法律规定提供了基础和方向。

目前对于虚拟财产的法律属性定位有物权说、债权说、知识产权说、新型权利说等多种学说。笔者认为,因其属性和使用方式的差异,不同种类的虚拟财产侧重的法益会有不同,从而会不同的法律保护。

虚拟财产主要分为虚拟货币类、账号类、游戏装备类三大类。

诸如比特币、以太币等能够在线上流通交易码的数字财产是虚拟货币。就以比特币而言,依其特定的算法,比特币的总量受到严格的限制,具备相对稀缺性。同时又因其去中心化,分布式数据库将会记录验证所有的比特币交易行为,即没有人可以通过修改、复制数据的操作获取比特币,具有交换价值和专属流通性。在中国,根据2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》不是真正意义上的货币,不得在我国作为货币流通使用,应当是一种特定的虚拟商品,并不禁止公民的合法持有和交易。虽然否定了其货币属性,但客观上承认了其财产属性。因此,对其的法律保护可以侧重物权方面。

需要说明的是,正试点的数字人民币不属于虚拟货币,是法定货币,只是在载体抛弃传统的纸质选择了电磁数据形式,不能因其载体的改变而将数字人民币简单认定为虚拟货币。

对于游戏装备类的虚拟财产而言,其中的法律属性就引起产生的机理不同而可能存在区别。例如在游戏升级类的网络游戏中,这种游戏装备是玩家进行到触发已经由游戏公司设定好的程序要求条件获得的,对于此类游戏装备不应认为玩家对其享有所有权,而应将其理解为一项债权。而在以玩家自己编程设置虚拟产品的游戏中,这种玩家自己编程出来的虚拟物品则可以获得 著作权或者物权。

对于账号类的虚拟财产如QQ账号、微信账号、邮箱账号来说,笔者认为此类身份认证账号不具有财产的基本属性。该账号存在的目的是为了通过特定数字认证信息实现身份的确认,以此获取相应的网络服务,具备一定的使用价值,虽然存在“QQ靓号”出售的情形,但就其客观经济价值而言较难以稳定。但是其中的诸如实名认证信息、好友列表、历史记录等资料一般被视为个人隐私并受到保护;同时如果该账号内涉及到虚拟货币、游戏装备等具有经济价值的虚拟财产时,相关权益也应当受到法律保护。

此外,虚拟财产的继承问题也越来越引发关注。目前已经有实践案例,某父亲通过遗嘱公证继承了女儿生前网友《梦幻西游》的账号。虚拟财产作为一种非物质资产它的继承方式和处理方式需要根据实际情况进行分析和规划。对于涉及虚拟财产继承的案件,可以参照《民法典》继承篇的相关规定进行处理。

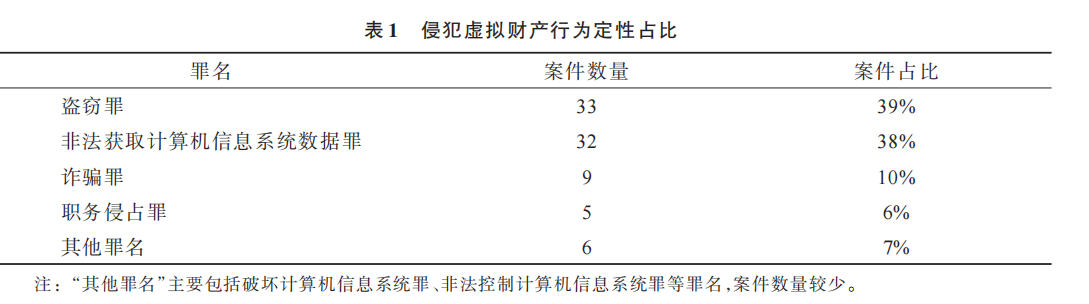

虚拟财产的刑法保护上,在司法实践中,法院对侵犯虚拟财产行为的定性常在财产类犯罪或计算机犯罪之间摇摆不定,并无统一标准。针对侵犯虚拟财产的行为,盗窃罪与非法获取计算机信息系统数据罪是最为常见的两种罪名。

表 1源自《数字资产视野下虚拟财产刑法保护困境之破解》2022

就以虚拟财产犯罪中可能涉及的非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪竞合而言,其中盗窃罪是指以非法占有为目的,通过侵入电子设备、网络渗透等手段,盗取他人的虚拟财产行为;非法获取计算机信息系统数据罪是指未经授权,侵入计算机、网络等信息系统,获取计算机系统数据的行为。如果在盗窃过程中同时涉及到获取计算机信息系统数据的行为,则会出现盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪的想象竞合。此时对想象竞合犯从一重处断。

虚拟财产作为一种快速发展的新业态,其特殊的属性和运作方式涉及到一系列法律问题和挑战。在就虚拟财产权益保护上,不能简单的一刀切,而应当根据不同类型虚拟财产的特性,综合考虑相关法律规定和司法实践,采取相应的保护策略。